鲜花( 677)  鸡蛋( 0)

|

本帖最后由 齐山 于 2022-6-28 19:13 编辑 & ~4 m' L; F9 Z4 p3 w( z

; q- L. T; D% K6 \隶书《曹全碑》十一种基本笔法图示

# H6 }" b; \( Z- C# Y, o2 i3 }% J& \: O

* A2 N+ `5 O. h* D1 N) \* X9 ?- }汉隶是我国两汉书法艺术的象征。《曹全碑》是汉朝著名隶书碑刻,其特点字型秀美线条粗细变化大,中宫紧实,主笔突出。书写动作潇洒飘逸有篆书笔意,是隶书代表作之一。" \% Z/ p, @8 s9 H4 h

曹全碑的用笔以藏锋、圆润为主,同时辅以露锋笔法和方折体势,因此能柔中见刚。

2 ]+ c o1 @% q% G. S; y: u, C0 @+ U5 r7 D+ z

) J7 S8 Q' `: B3 L

|点|

1 e) m2 d; Z/ {) t$ M) R# T) F& U1 C$ ~" \( N6 Y: S {

起笔藏锋,以圆润居多。尖点起笔略带方势,形如木楔,出锋不宜太尖锐。长点也多呈尖尾,收笔要缓,形态迟钝。* T) |8 [9 b9 \8 S) d

点在字形中多起辅助作用,方向和体态随结构而变。一字中有多点出现时,其中有所变化;注意在统一点作组合使用时,有明确的秩序感。$ U. b% i- Q, t' U# u/ Y

- k! H: b' H7 `6 b! y

# T7 a. l0 H5 j$ _3 f|横|" B8 |$ l# F! i3 x1 y

. h2 e9 z5 `8 o/ e隶书横画有主副之分,主笔横形态明确,且左右发挥。曹全碑的主笔横有水平形和覆舟形两大类,起笔均藏锋,但形态有圆、方、弯的变化。

- a" u* z& f0 p, @7 T主笔横在后半段笔锋逐渐按下,然后提锋收笔,收笔出锋不宜太快,锋尖含浑不锐利。* B0 c# l1 T. E# a/ j

在有些字形中,因结构限制,横画只能向第二行字例中,虽然横画右发挥,具有主笔横画的形态,也因为结构限制,不作左右夸张发挥。

" x" s' ~, l% T5 Y! L另外,副笔横画的各种形态,其中也有水平形和覆舟形的变化。和主笔横画相比,副笔横画取势平和,笔法变化不大。曹全碑的副笔横画大多有前重后轻的特点,收笔略呈迟钝的尖势。

r3 C0 d$ Z. }5 U8 T1 c1 i9 F0 [/ O8 r7 I; r3 t

|竖|

4 Y: R5 V% W/ g8 {

! M' |. d A: s2 n- d/ {% L/ P- Z曹全碑的坚画起笔多藏锋成圆势,收笔则尖尾竖状如“悬针”,但尖头有尖和圆的变化。尖尾如悬针,但尖头不锐利。另一类“垂露”竖,起笔后逐渐按锋下行,收笔要回锋。' Y/ ~3 ?1 c* I7 r. r' W

曹全碑中的竖画大多笔势变化不大,头尾均呈圆浑状。注意竖画基本都呈垂直形,有时偶有变化,但不宜明显倾斜。& N/ G2 N7 B, j8 `5 A$ r

3 @& @0 M0 P! T B. P

2 a& G7 U3 ~* T1 j) H, L1 K6 _+ X1 j* T2 @) W3 v9 C

在遇到两竖并立的字形时,隶书往往将左竖画发挥成弯尾状以求得变化,典型的如“门”字类字形。弯尾竖上半段写如竖,在中部或尾部才向左弯出,其形态又有种种变化。

0 I: g/ R3 y9 H: h左右结构中左侧的竖画也多写成弯尾竖,如报、扶、德等字;四行是中心竖画发挥为弯尾竖的字例。

j2 I, Z6 g/ P这种弯尾竖在后来的楷书中有的回归为竖;有的变化为撇;有的则演化为竖钩,因此不能从楷书的角度推想隶书的写法。

4 G- j. n5 Q4 A* s+ q

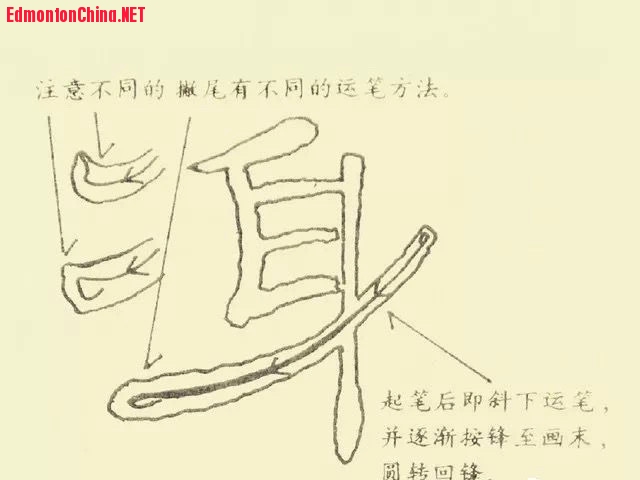

: e( W: ^, R8 S7 G Q/ L; x. p( `|撇|

& G. y; B7 ^# V8 \# I) c4 D( r- j2 v! d4 X

撇画有主副之分,主笔撇画又可分为斜撇、直撇两大类。斜撇起笔即向左斜出,体态修长飘逸,成为隶书的典型笔画之一。直撇的字例,其形态与弯尾竖犬致相同,先直下再左斜。撇画起笔要藏锋,结笔多回锋。: y( X/ C. M G3 V; y1 k0 _# ?

带钩尾的撇画在收笔时笔锋回转挑出。撇画为副笔,不作大的发挥变化。多个撇画组合使用时,主次变化不明显,其倾斜方向大致相近,有一种秩序感。" _" m! G, d# ^" G# g

+ N/ P* `( z% N6 P' b$ k|捺|. Z6 i1 q% r [4 N2 U

$ V2 E$ ?) A' S

捺画也是隶书中的典型笔画之一。主笔捺画有斜、平之分,斜捺如第二行字例,起笔即向右斜下,平捺体势稍平,多使用在走车及心底一类的字形中。

# A4 f+ t( L7 X/ r/ K捺画书写时要注意笔的提按变化,结笔出锋要略缓,锋尖不能太尖锐。副笔捺画则表现为有形无势,不作大的发挥变化。

. e, ~4 D* c7 u1 `* t- A8 s

& b5 ]. ^" e$ \" q% R|钩|. Q3 g$ r) D/ K1 i3 T6 I1 ~) J% l

& z' F: U' x( U$ [严格地讲,隶书中没有典型的钩画,如转、时、弟等字仅在收笔时略微弯出变化,而大多字例都写如弯竖。$ ]2 \9 }) H a2 m

曹全碑中立刀旁最有钩的特征,其取势较平,与竖画相接近于直角,出锋不宜太快,锋角不宜尖锐。像“民"字类的挑钩,可以分作两笔写出,典型的如“氏” 的写法。 T6 i! c4 S3 f9 z' C

; X1 V& P; F5 C @/ I

|折|5 K3 c& ], {) M5 ?9 ^

* [6 w' c: A1 |. r+ u8 p

篆书无明显方折笔面,自隶书开始才有了明确的折法。折画如不作夸张发挥,一般都是由横竖或坚横两个直画组合而成,从第一行字例中,可以清楚看出折画是分两笔搭接而成的。# H: p4 Q/ A. G2 w \3 w" B, ]

竖画接主笔横画发挥成主笔的字例,其中巴、流、完、先等字的折画宛如一笔写成,所以两笔相接要连续进行,转换时用它要灵动,不可积墨成团。! c0 [" B4 ?; D; t) V" y6 U

各种折画在起初练习时以两笔写成为好,逐步熟练后即可随势连写而成。在曹全碑中,有些字的折画其折转处流畅圆润,行笔轻灵中见果断,稍有迟疑就会滞留墨溃,因此关键在“熟能生巧”。# v! x4 j3 I, D* L: N% U

曹全碑中有不少字形的折画两笔分离,各自成画,但彼此间仍有气息相通,特别是横画收笔要轻而虚,给竖(或点)的起笔留有余地。' w) y/ ?" U9 _7 z2 V# h

斜折也有断和连的变化,其转折处写法与其他折画相同。折画连续出现时折转处要虚实相济,彼此之间在统一中见变化。" L" S4 K7 [% |* _; q0 B3 R, N+ ?9 Y

3 N* ^; n# b9 @) Z4 v1 b

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/g8SZq9rMuMwOc5B1CqRVZw

/ [+ ?9 E M ?+ ^1 B5 S C) \6 ?

/ [+ ?9 E M ?+ ^1 B5 S C) \6 ?

|

|